Regulierung von Einfuhren mit einem gegenseitigen Zoll, um Handelspraktiken zu korrigieren, die zu großen und anhaltenden jährlichen Defiziten im Warenhandel der Vereinigten Staaten beitragen

Die große Zoll-Schlacht von 2025: Trumps satirischer Handelskrieg

Es war einmal, am 2. April 2025, als Donald J. Trump, der wiederauferstandene Präsident der Vereinigten Staaten, mit einem Federstrich und einem breiten Grinsen den nationalen Notstand ausrief – nicht wegen Aliens, Zombies oder einem Mangel an Big Macs, sondern wegen etwas viel Bedrohlicherem: dem US-Warenhandelsdefizit. Mit der Autorität der Verfassung, des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), des National Emergencies Act (NEA), des Trade Act von 1974 und einem Hauch von "America First"-Zauberstaub erklärte er, dass die großen, anhaltenden jährlichen Defizite – sage und schreibe 1,2 Billionen Dollar im Jahr 2024 – eine "ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung" für die nationale Sicherheit und Wirtschaft darstellten. Und wer war schuld? Natürlich die Handelspartner, die mit ihren hohen Zöllen, nichttarifären Handelshemmnissen und ihrer dreisten Weigerung, mehr amerikanische Äpfel zu kaufen, die USA in den Ruin trieben.

Der Plan: Zölle für alle!

Trump, der sich selbst als Retter der Produktionsbasis sah, die durch diese Defizite "ausgehöhlt" wurde, verkündete eine geniale Lösung: gegenseitige Zölle. Ab dem 5. April 2025 sollten alle Einfuhren mit einem zusätzlichen Wertzoll von 10 Prozent belegt werden – außer natürlich, die Waren waren schon auf einem Schiff, bevor die Uhr Mitternacht schlug (denn selbst Trump wusste, dass man Seeleute nicht mit Papierkram belästigen sollte). Doch das war erst der Anfang. Nur vier Tage später, am 9. April, würden bestimmte Handelspartner – die in einem mysteriösen "Anhang I" aufgelistet waren – mit noch höheren, länderspezifischen Zöllen bestraft werden. Warum? Weil sie es wagten, Autos mit 10 Prozent (EU), 70 Prozent (Indien) oder 15 Prozent (China) zu verzollen, während die USA nur 2,5 Prozent verlangten. "Gegenseitigkeit!", rief Trump und wedelte mit einem goldenen Zollstab.

Die Vorgeschichte: Ein Präsident mit einem Plan

Schon am 20. Januar 2025, frisch im Amt, hatte Trump das "America First Trade Policy Presidential Memorandum" unterschrieben und seine Regierung angewiesen, die Ursachen dieser Defizite zu untersuchen. Am 13. Februar folgte das Memorandum "Gegenseitiger Handel und Zölle", das die nicht gegenseitigen Praktiken der Handelspartner unter die Lupe nahm. Am 1. April – nein, kein Scherz – lagen die Ergebnisse vor, und Trump war bereit, die Welt mit seiner Zollmacht zu schockieren. "Unsere Produktionsbasis ist am Boden, unsere Lieferketten sind ein Witz, und unsere Verteidigung hängt an ausländischen Fäden!", donnerte er vom Oval Office aus, während er auf eine Karte zeigte, auf der China, Indien und die EU mit roten Stiften markiert waren.

Die Bösewichte: Handelspartner mit hohen Zöllen

Die Zahlen waren eindeutig: Die USA hatten mit 3,3 Prozent einen der niedrigsten durchschnittlichen Zollsätze weltweit, während Brasilien (11,2 Prozent), Indien (17 Prozent) und Vietnam (9,4 Prozent) die amerikanischen Exporte mit hohen Mauern abschotteten. Besonders dreist: Äpfel kamen in die USA zollfrei rein, aber in der Türkei kosteten sie 60,3 Prozent extra! "Das ist kein Handel, das ist eine Apfel-Verschwörung!", schimpfte Trump. Dazu kamen nichttarifäre Hemmnisse wie bürokratische Vorschriften, schwacher Schutz geistigen Eigentums und – besonders perfide – die Unterdrückung des Inlandskonsums durch niedrige Löhne. In den USA machten Konsumausgaben 68 Prozent des BIP aus, in China nur 39 Prozent. "Die kaufen nicht mal ihre eigenen Sachen, geschweige denn unsere!", lamentierte er.

Die historische Ironie

Seit 1934 hatte die US-Handelspolitik auf Gegenseitigkeit gesetzt. Zwischen 1934 und 1945 wurden 32 bilaterale Abkommen geschlossen, und nach 1947 folgten acht Runden des GATT. Doch die Nachkriegszeit basierte auf drei falschen Annahmen: dass alle mitmachen würden, dass der Konsum weltweit steigen würde und dass die USA keine Defizite anhäufen würden. "Ein Märchen!", spottete Trump. Stattdessen hatten Handelspartner ihre Zölle hochgehalten, während die USA die Tore weit öffneten. Das Ergebnis? Eine Produktionsbasis, die von 28,4 Prozent der Weltproduktion im Jahr 2001 auf 17,4 Prozent im Jahr 2023 geschrumpft war, und 5 Millionen verlorene Jobs im verarbeitenden Gewerbe seit 1997.

Die große Zoll-Show

Also schlug Trump zu. Neben den 10-Prozent-Zöllen gab es Ausnahmen: Stahl, Aluminium, Autos und Pharmazeutika blieben von den neuen Regeln verschont, da sie schon andere Zölle hatten. Kanada und Mexiko bekamen Sonderbehandlung dank des USMCA – außer bei Drogen und Migration, da hatte Trump schon früher zugeschlagen. Und für alle, die dachten, sie könnten mit kleinen Paketen unter dem Radar fliegen: Die De-minimis-Regel blieb, aber nur, bis das System die Zölle auch für Kleinstimporte kassieren konnte.

Die Folgen: Chaos und Comedy

Die Welt reagierte mit einer Mischung aus Panik und Gelächter. In Indien wurden US-Äpfel plötzlich Luxusgüter, in China horteten Händler Netzwerk-Switches (0 Prozent in den USA, 10 Prozent in Indien), und in der EU fragte man sich, ob 10 Prozent auf Autos wirklich "gegenseitig" waren, wenn sie selbst schon 10 Prozent nahmen. Trump blieb unbeeindruckt: "Wenn sie zurückschlagen, erhöhe ich einfach! Ich habe die besten Zölle, niemand verzollt besser als ich!" Der Handelsminister und der Handelsbeauftragte wurden ermächtigt, weitere Maßnahmen vorzuschlagen, falls das Defizit nicht schrumpfte – oder wenn jemand frech wurde.

Das große Finale

Am Ende saß Trump im Weißen Haus, umgeben von Berichten über Lieferketten, Produktionskapazitäten und militärische Bereitschaft, und träumte von einer Welt, in der die USA wieder alles selbst herstellten – von Panzern bis zu Pommes. "Wir werden so viel produzieren, dass wir keine Importe mehr brauchen!", verkündete er. Ob sein Plan die Defizite lösen, die Wirtschaft retten oder nur die Preise für importierte Sneaker in die Höhe treiben würde, blieb unklar. Aber eines war sicher: Der 2. April 2025 ging als der Tag in die Geschichte ein, an dem Donald J. Trump den Handel mit einem Zollhammer neu erfand – und die Welt mit einem schiefen Lächeln zusah.

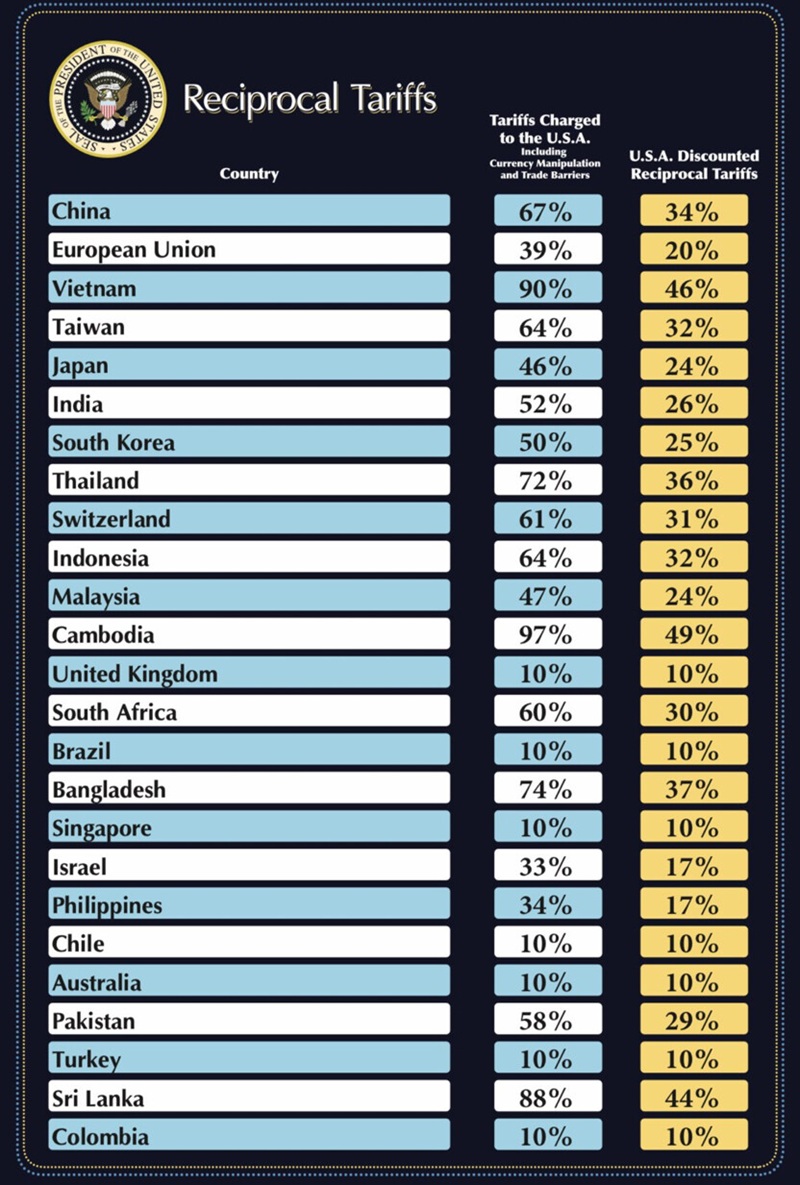

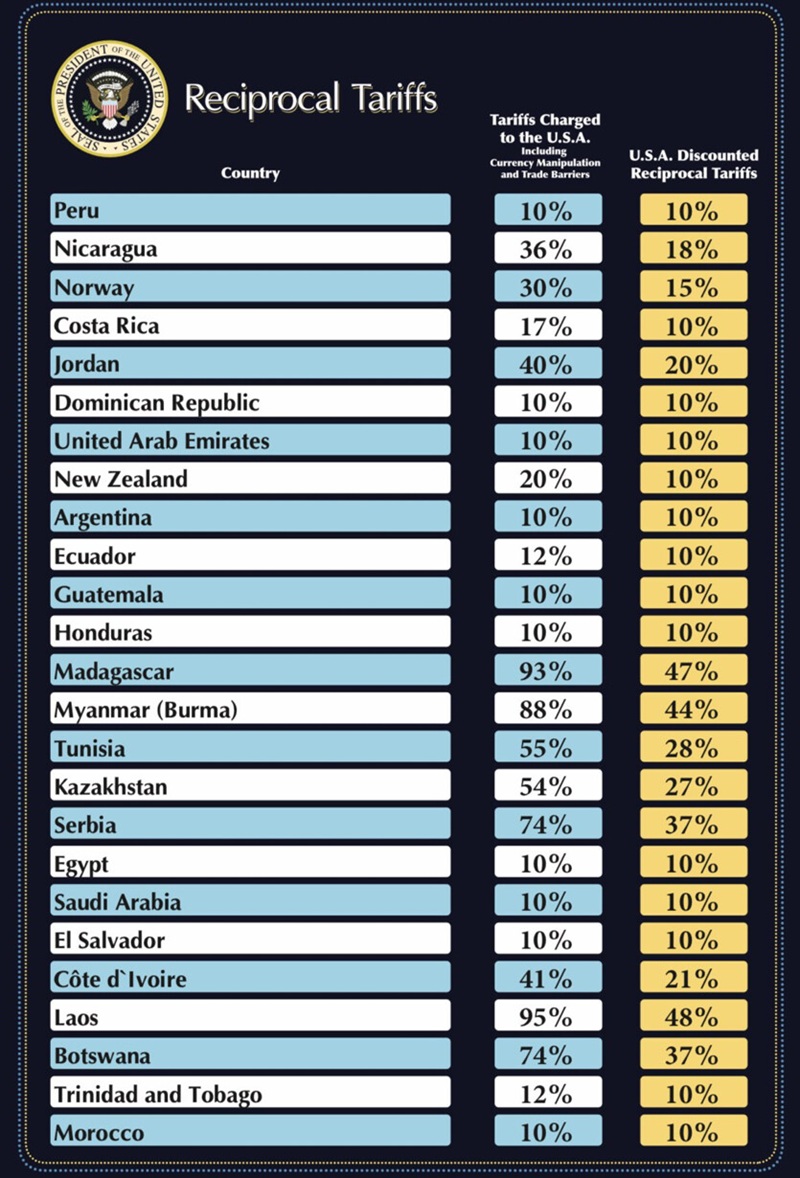

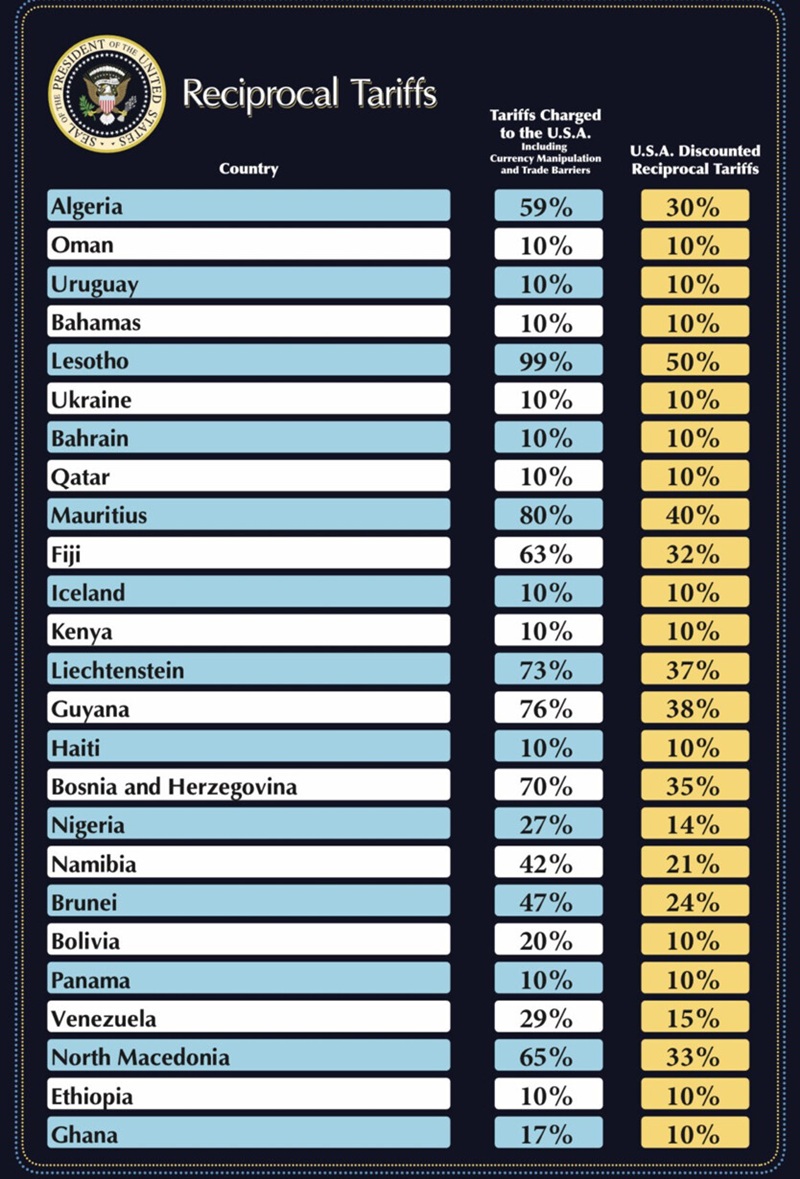

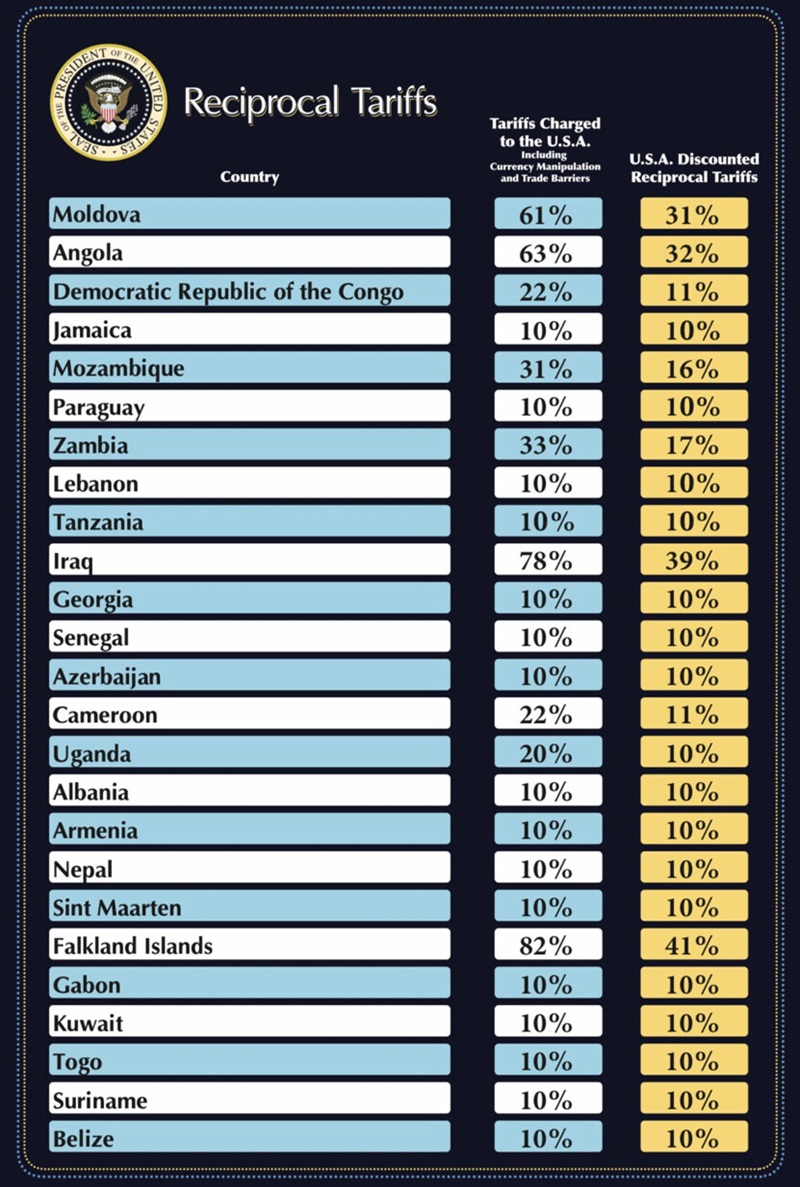

Neue Zoll-Tabellen ab 02.04.2025

Unterschrift: DONALD J. TRUMP, der Zollkönig von Amerika.